Von 2021 bis 2024 wurde das Oberstufenschulhaus Pfaffechappe in Baden totalsaniert. Durch den Erhalt der Tragstruktur konnten 3000 t CO2-Emissionen vermieden werden. (Bilder zVg/Stadt Baden/M.Zeller)

Dr. Benedikt Vogel

Neu bauen mit alten Teilen

Die Wiederverwendung von Einzelteilen funktioniert nicht nur bei Batteriezellen und Elektronikkomponenten, sondern auch bei ganzen Gebäuden: Aus Abrissobjekten lassen sich Fenster, Dachsparren oder Holzböden, vor allem aber auch Wände, Decken und andere konstruktive mineralische Bauteile für Neubauten nutzen. Ein Forschungsprojekt hat das Potential am Beispiel des Gebäudebestands der Stadt Baden ermittelt.

Baumaterialien brauchen bei der Herstellung Rohstoffe und Energie. Oft werden für die Produktion noch fossile Energieträger eingesetzt. Klimaschädliche Gase entstehen zudem durch die gewählten chemischen Verfahren, z.B. bei der Herstellung von Beton. All diese 'grauen' Treibhausgasemissionen sind im Zuge der Klimadebatte ins öffentliche Bewusstsein gerückt. In den Baustoffen 'stecken' tatsächlich grosse Mengen an Treibhausgasen: In einem modernen, gut isolierten und 'erneuerbar' beheizten Neubau ist die Gebäudeerstellung über den gesamten Lebenszyklus hinweg gemäss Expertenschätzung für rund 80% der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Die Betriebsemissionen (Heizung, Warmwasser, Elektrogeräte) machen dagegen bloss noch 20% aus.

Beispielstadt Baden

Wer dem Klimawandel entgegenwirken will, muss also gerade auch bei den verbauten Materialien ansetzen. «Nachdem wir uns früher stark auf den Ersatz fossiler Heizungen konzentriert haben, sehen wir beim nachhaltigen Umgang mit der Bausubstanz einen neuen Hebel zum Klimaschutz», sagt Christian Vogler, Koordinator Energie der Stadt Baden. Zu dem Zweck soll bis 2026 in der Bau- und Nutzungsordnung ein Grenzwert festgeschrieben werden, wie viel Treibhausgase ein Gebäude während seiner Lebenszeit pro Quadratmeter maximal ausstossen darf.

Die Aargauer Stadt will bei ihren eigenen Gebäuden mit dem guten Beispiel vorangehen. So wurde bei der Umwidmung und Sanierung des alten Schulhauses Pfaffechappe in eine Primarschule nicht neu gebaut, sondern die Tragstruktur des Gebäudes (Tragwerk, Geschossdecken) erhalten (3000 t CO2 eingespart). Weitere Tonnen CO2 wurden vermieden, indem für die Erneuerung Holz und weitere Bauteile eines Zürcher Bürogebäudes eingesetzt wurden. Bei der Planung von Bauprojekten wird konsequent auf die Systemtrennung geachtet. Ziel ist, so zu bauen, dass die spätere Rückbaubarkeit ganzer Bauteilgruppen zur Wiederverwendung im Folgeprojekt oder an anderer Stelle möglich ist.

Gebäudebestand einer Stadt

Das Beispiel Baden steht stellvertretend für die landesweiten Bemühungen, klimaschädliche Emissionen bei der Gebäudeerstellung zu senken und damit die Schweiz bis 2050 dem Netto-Null-Ziel näher zu bringen. Doch welchen Beitrag kann die Wiederverwendung von Bauteilen aus Abrissobjekten zum Klimaschutz leisten? Dieser Frage widmete sich das Forschungsprojekt 'Re-Use auf dem Weg zum Netto-Null-Ziel bei Gebäuden', das von der Stadt Baden und den Bundesämtern für Energie (BFE) und Umwelt (BAFU) finanziell unterstützt wurde.

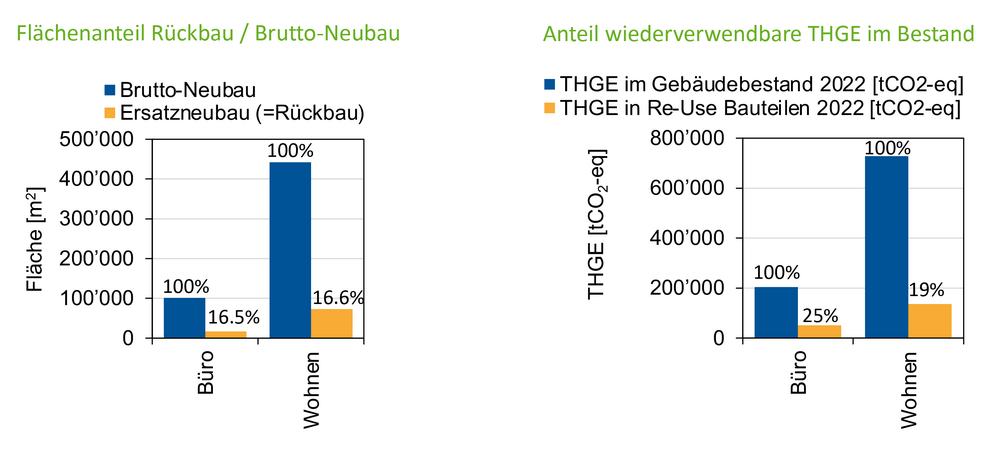

In dem Projekt untersuchte das Forschungs- und Beratungsunternehmen Intep gemeinsam mit der Gruppe für ökologisches Systemdesign der ETH Zürich das Potential der Wiederverwendung (engl. 'Re-Use') von Bauteilen zur Einsparung von grauen Treibhausgasemissionen. Am Beispiel der Stadt Baden wurde ermittelt, in welchem Umfang der Bedarf an Baumaterial für Neubauten durch wiederverwendete Bauteile gedeckt werden könnte. Das Forscherteam entwickelte hierfür ein Modell und erstellte damit datenbasierte Prognosen. Das Projekt wurde Ende 2024 nach gut zwei Jahren abgeschlossen.

Ein Viertel weniger Treibhausgasemissionen

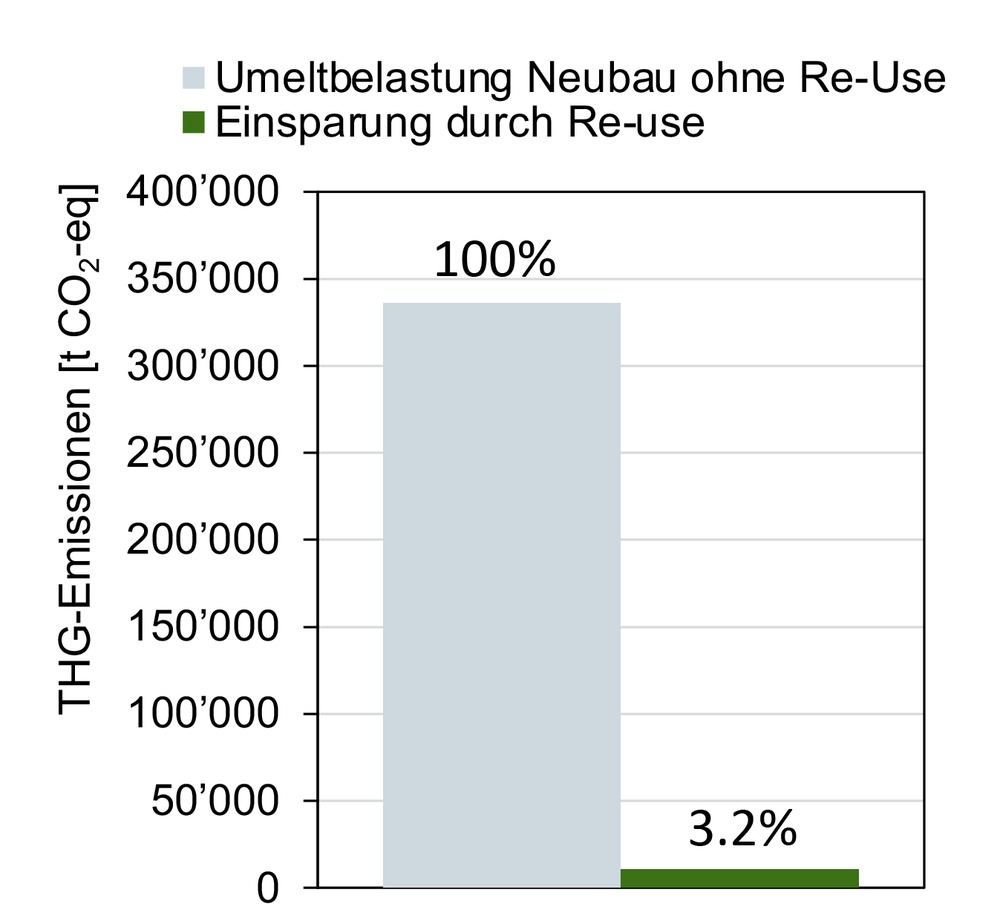

«Die Modellierung hat ergeben, dass bei Wohn- und Bürogebäuden der Stadt Baden bis 2050 3,2% der grauen Treibhausgasemissionen und 2,3% der grauen Energie für Neubauaktivitäten durch Re-Use eingespart werden können», fasst der Schlussbericht ein Hauptergebnis der Studie zusammen. Dass dieser Anteil «eher niedrig» ist, wie das Projektteam festhält, liegt nicht zuletzt daran, dass der Gebäudebestand von Baden in den nächsten 25 Jahren merklich wachsen dürfte. «Folglich findet ein grosser Nettozubau statt, für den keine Re-Use-Bauteile zur Verfügung stehen und eine substanzielle Menge an Primärmaterial benötigt wird», so der Schlussbericht.

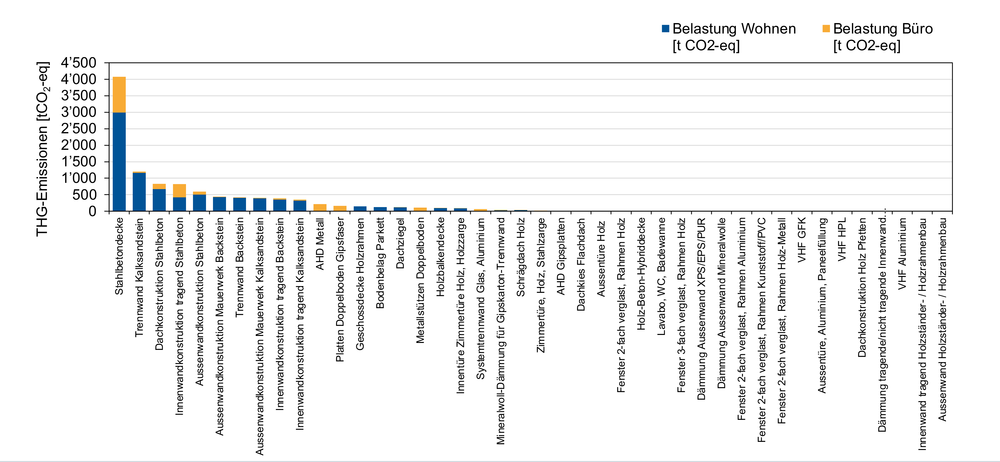

Die Bedeutung von Re-Use-Bauteilen in einem Gebäudeportfolio hängt massgeblich davon ab, welcher Anteil aus Abbruchobjekten für eine Wiederverwendung genutzt werden kann. Das grösste Potential zur Einsparung von Umweltbelastung liegt gemäss Re-Use-Schlussbericht bei der Wiederverwendung von konstruktiven Bauteilen (Decken, Wände, Dächer) aus Stahlbeton, Kalksand- und Backstein sowie von Metallbauteilen aus dem Innenausbau (Abhangdecken, Stützen, Doppelboden). Nicht alle Gebäudeteile lassen sich indes wiederverwenden; das schmälert den Anteil der grauen Treibhausgasemissionen, der sich durch Re-Use einsparen lässt. Der Anteil liegt gemäss Studie bei Bürogebäuden bei 25% und bei Wohngebäuden bei 19%.

Realitätsnahe Betrachtung

Die Machbarkeit des Bauens mit wiederverwendeten Bauteilen wurde bereits an zahlreichen Gebäuden demonstriert, wobei in Pilotprojekten sehr hohe Wiederverwendungsquoten erzielt wurden. Wie hoch ist jedoch das Potential auf der Ebene eines umfassenden Gebäudeportfolios? Um diese Frage zu beantworten, hat die Re-Use-Studie den Gebäudebestand einer Stadt modelliert. Für diesen neuen Ansatz mussten die Forscher mit Annahmen und Vereinfachungen arbeiten. So wurde zum Beispiel der Energieaufwand für Wiederaufbereitung und Transport der wiederverwendeten Bauteile in der Re-Use-Studie nicht berücksichtigt. Die wichtigsten Einflussfaktoren im Modell wurden in einer Sensitivitätsanalyse bestimmt.

Welche Bauteile als wiederverwendbar eingestuft werden, ist eine Ermessensfrage. In der Re-Use-Studie waren das alle Bauteile, «die aufgrund von bisherigen Erfahrungen bzw. nach aktuellem Stand der Technik mit verhältnismässigem Aufwand wiederverwendet werden können». Die beteiligten Forscher teilen die Einschätzung, dass ein grosser Teil der Gebäudeelemente grundsätzlich in einem Neubau mit gleicher Funktion wiederverwendet werden kann.

Ungenutztes Potential

Die Wiederverwendung von Bauteilen in neuen Gebäuden ist bisher noch selten, sieht man mal von kostbaren Einzelstücken wie Holztüren oder Parkettböden ab. Claudine Karlen vom Re-Use-Projektteam sieht denn auch ein grosses ungenutztes Potential: «Die Machbarkeit der Wiederverwendung von konstruktiven Bauteilen wird von konventionellen Planern und Bauunternehmen oft als schwierig eingestuft. Aktuelle wissenschaftliche Studien zeigen jedoch, dass es international eine Vielzahl von Anwendungen dieser Praxis gibt und technische Möglichkeiten vorhanden sind.»

Das Projektteam um Claudine Karlen hat mit Experteninterviews und einem Workshop Handlungsansätze für die Förderung von Re-Use erarbeitet (vgl. letztes Bild). Wünschbar sind beispielsweise Pilotprojekte der öffentlichen Hand, von deren Erfahrung und Know-how dann auch private Bauherren profitieren können. Eigentümer von Immobilienportfolios mit grossem Re-Use-Potential können sich dann als eigentliche «Re-Use-Champions» profilieren, hofft das Studienteam. Einen Schlüssel für eine breitere Anwendung von Re-Use sieht Forscherin Karlen in regulatorischen Vorgaben zur Senkung der grauen Treibhausgasemissionen. «Mit Re-Use allein lässt sich ein klimaneutraler Gebäudepark nicht erreichen», sagt Karlen, «aber der Ansatz kann einen wichtigen Beitrag zur Erreichung des Netto-Null-Ziels leisten.»

Gebäudeerhalt sinnvoller als Abbruch

Die spätere Wiederverwendung von Bauteilen sollte schon im Planungs- und Bauprozess berücksichtigt werden. «Damit Re-Use an Bedeutung gewinnt, müssen künftige Gebäude mit einem Fokus auf Design for Disassembly gebaut werden», sagt Claudine Karlen vom Re-Use-Projektteam. Das bedeutet, dass Gebäude so gebaut werden, dass sie später leicht in wiederverwendbare Einzelteile zerlegt werden können. Sinnvoll ist überdies, die aus einem Abbruchobjekt gewonnenen Bauteile zu inventarisieren, damit Bauherren von Neubauten überhaupt wissen, auf welche Re-Use-Teile sie zurückgreifen können.

Unter dem Strich bleibt ein Neubau mit Re-Use-Bauteilen immer nur die zweitbeste Variante, wie das Re-Use-Projektteam betont: «Der Erhalt von Bestandsgebäuden ist gegenüber dem Erhalt von Bauteilen zu priorisieren. Re-Use soll dann zum Zug kommen, wenn ein Abbruch unvermeidlich ist.»