Fery Lipp

Direkt-elektrische Erwärmung Warmwasser

Bei neu gebauten Wohnbauten darf gemäss den Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn; Stand 2018) das Warmwasser nicht mehr zu 100% direkt elektrisch erwärmt werden. In diesem Beitrag, der auf einer Studie von Robert Haberl1), Michel Haller1) sowie Reto von Euw2) basiert, wird eine Auslegeordnung zusammengetragen, wie in Wohnbauten (Fokus liegt bei einem MFH) eine direkt elektrische Erwärmung des Trinkwassers möglich wird.

Gemäss den Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn; Stand 2018) darf bei neu gebauten Wohnbauten das Warmwasser nicht mehr zu 100% direkt elektrisch erwärmt werden. Gemäss Artikel 1.16 der MuKEn muss das Trinkwasser während der Heizperiode mit dem Wärmeerzeuger für die Raumheizung erwärmt oder vorgewärmt, andernfalls zu mindestens 50% mittels erneuerbarer Energie oder Abwärme erwärmt werden. Das heisst, die Restwärmedeckung des Trinkwassers auf die gewünschte Warmwassertemperatur kann direkt elektrisch erfolgen. Bei dem Generalsekretariat der Konferenz Kantonaler Energiedirektoren (EnDK) häufen sich die Anfragen, welche auf unterschiedliche Weise die Wassererwärmung mit elektrischer Energie ausführen möchten. Deshalb soll eine Auslegeordnung zusammengetragen werden, wie in Wohnbauten (Fokus auf ein MFH) eine direkt elektrische Erwärmung des Trinkwassers erfolgen kann. Die ausgearbeiteten Lösungen sind mit statischen Berechnungen zu beurteilen und einander gegenüberzustellen. Im Hinblick auf die MuKEn 2025 sind die Anforderungen zu hinterfragen.

Referenz-Gebäude

Als Referenz-Mehrfamilienhaus wird abgestützt auf ein gut dokumentiertes fiktives Objekt. Die Variante entspricht dem Gebäude mit der Bezeichnung «Sanierung MuKEn». Es handelt sich um ein dreistöckiges, renoviertes Gebäude, das aus sechs Wohnungen besteht: drei auf der Ostseite und weitere drei auf der Westseite, wie in Abbildung 1 dargestellt. Andere Gebäude oder Objekte wie Bäume beschatten das Gebäude nicht, was für die Photovoltaik-Stromerzeugung relevant sein kann. Ausserdem gibt es im Gebäude keine mechanische Lüftung.

Referenz-Warmwassersysteme

Als Referenz wird eine Warmwassererzeugung über Wärmepumpe angenommen. Diese kann a) zentral oder b) dezentral in den Wohnungen installiert sein. Der Wärmebedarf für die Raumheizung wird in den Berechnungen nicht betrachtet.

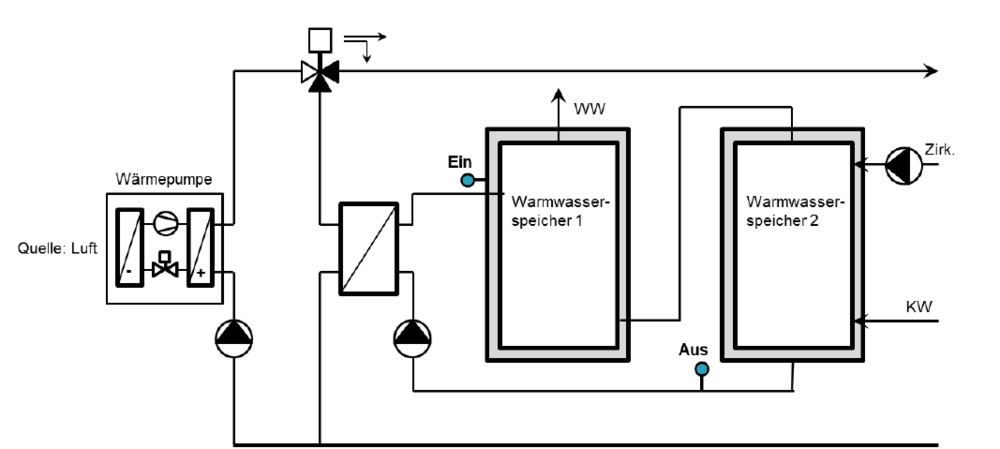

- Referenz für zentrale Warmwassererzeugung (Ref-Z):

Als Referenz für die zentrale Wassererwärmung wird ein Wärmepumpensystem mit zwei Trinkwarmwasser-Speicher gewählt, die mit einer Warmwasserladung über einen Platten-wärmeübertrager durch eine Wärmepumpe beladen werden (Abb. 2). Die Speicher wurden dimensioniert für einen WW-Bedarf pro Person von 60 Normlitern (Spitzenbedarf für gehobenen Wohnungsbau gemäss der Norm SIA 385/2:2015). Die resultierende Speichergrösse 1080 Liter wurde auf zwei Speicher verteilt auf Grund der einfacheren Einbringung bei Sanierung, und auf die nächstgrössere verfügbare Einheit von 600 Liter Volumen aufgerundet. Das zentrale Referenzsystem beinhaltet auch eine WW-Zirkulation.

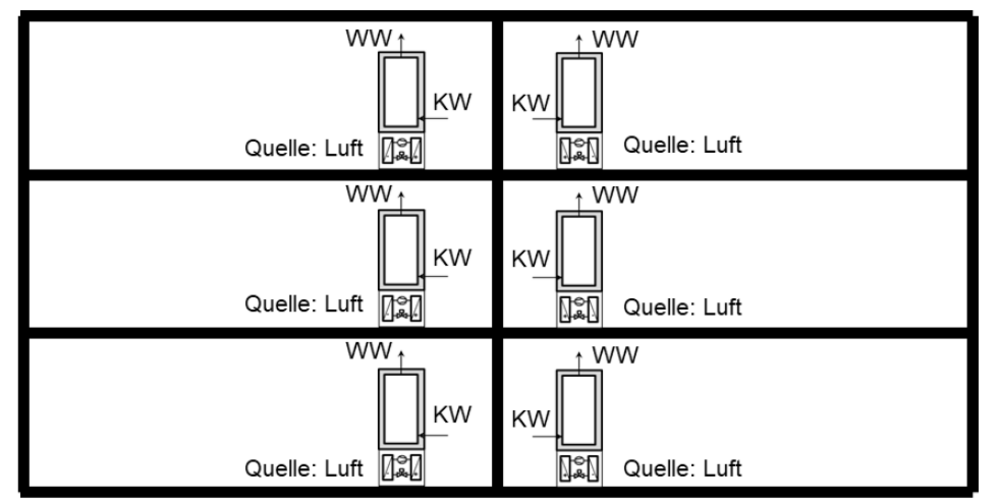

- Referenz für dezentrale Warmwassererzeugung (Ref-Dez):

Als Referenz für die dezentrale Wassererwärmung wird auf ein Konzept abgestützt, das in Abbildung 3 schematisch gezeigt wird. Die dezentralen Wärmepumpeneinheiten nutzen, genau wie das zentrale Referenzsystem, Luft als Quelle. Die dezentralen Wärmepumpen-Speichereinheiten verfügen jeweils über 220 Liter Volumen. Die Speicher-Wärmeverluste sind gesamthaft höher als im zentralen System, da die einzelnen Speicher bei vergleichbarem Volumen eine grössere Oberfläche und eine höhere Anzahl von Anschlüssen haben. Es gibt keine Verteilverluste, da die Zirkulation in den dezentralen Systemen entfällt.

Erzeugungsarten mit direkt-elektrischer Erwärmung des Warmwassers

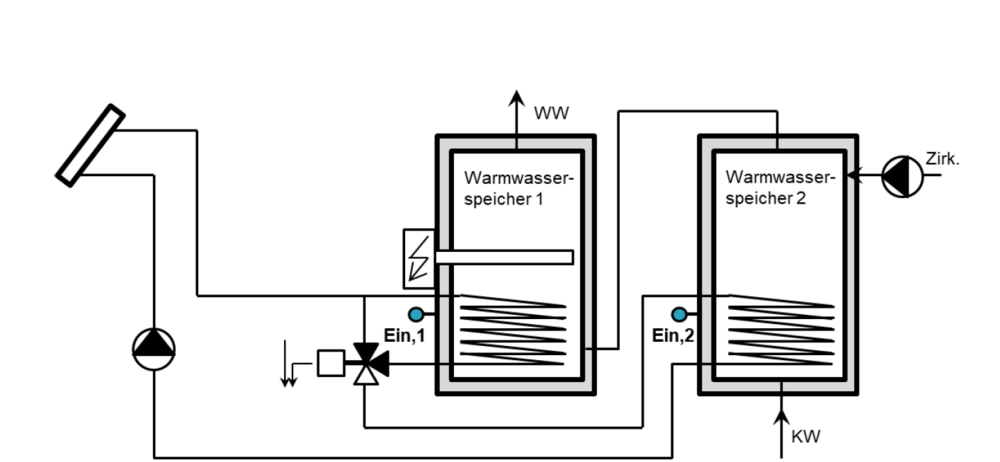

- Variante A: Solarwärme mit Elektroheizeinsatz (ST+El):

Wassererwärmung über Solarthermie kann im Sommer den Bedarf an Warmwasser zu 100% decken. In den Übergangszeiten, im Winter und bei längeren Schlechtwetterperioden kommt jedoch eine Zusatzheizung zum Einsatz. Eine bisher zugelassene Variante der Zusatzheizung ist die direkt-elektrische Erwärmung des Warmwassers mittels eines Elektroheizeinsatzes, unter der Voraussetzung, dass dieser weniger als 50 % des Wärmebedarfs der Warmwasserversorgung bereitstellt. Aus diesem Grund soll diese Variante hier ebenfalls betrachtet werden: ST+El: Zentrales System mit solarer Warmwassererwärmung, die mindestens 50% des Wärmebedarfs der Warmwasserversorgung deckt.

- Variante B: Photovoltaik mit Elektroheizeinsatz (PV+El):

Bei dieser Variante wird davon ausgegangen, dass das Mehrfamilienhaus über eine Photovoltaikanlage verfügt (Annahme: 28 kWp), und der PV-Strom über einen Elektroheiz-einsatz zur Erwärmung des Warmwassers verwendet wird. Sollte nicht genügend PV-Strom zur Verfügung stehen, so wird ebenfalls über den Elektroheizeinsatz mit Netzstrom Warmwasser erzeugt. Es findet entsprechend keine zusätzliche Wassererwärmung über eine Wärmepumpe (WP) oder eine andere Wärmeerzeugung statt.

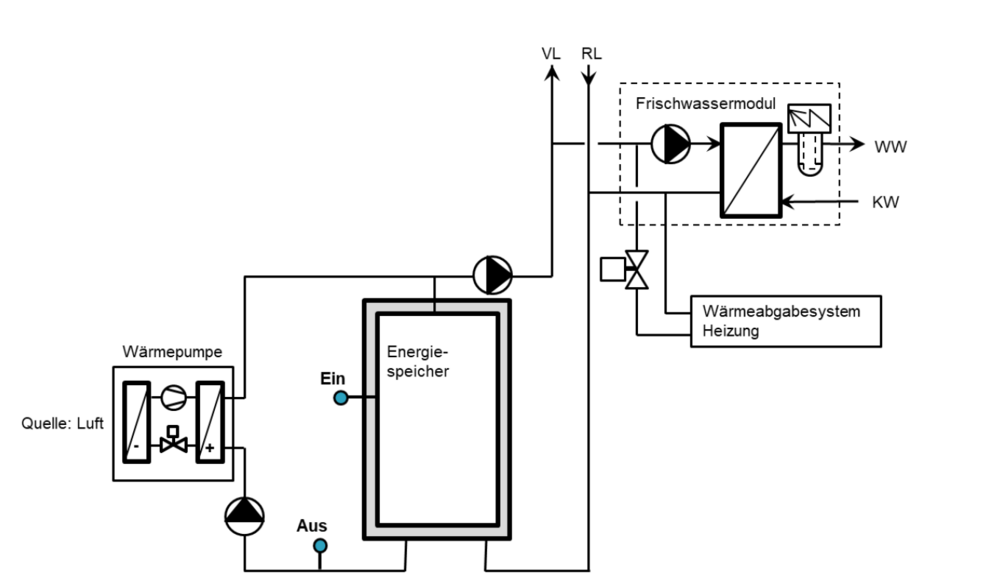

- Variante C: Dezentrale FWM-Booster an Raumheizverteilung (FWM-Boost):

Die Wassererwärmung erfolgt dezentral in Frischwassermodulen (FWM) mit jeweils einem nachgeschalteten Elektroheizeinsatz. Die FWM zur Vorwärmung werden durch ein Zweileitersystem via Heizung versorgt.

- Variante D: Spültisch-Instantan-Elektroerwärmer (SIE):

Vor allem für die Küche gibt es Instantan-Elektropatronen (z.B. «Quooker»), die Heisswasser auch bis 90 °C zur Verfügung stellen können. Dieses kann ab Warmwasser zentral (> 50 °C) oder auch ausgehend von der Kaltwasserverteilung erwärmt werden. Für diese Spültisch-Instantan-Elektrowärmer (SIE) wird ein typischer Bedarf für Warmwasser in der Küche (Kochen, Spülen, Händewaschen) angenommen. Es wird berechnet, wie gross die Differenz elektrischer Energie sein kann gegenüber den Referenz-Warmwassererwärmungen in Kombination mit Glaskeramik oder Induktionsherd zum Erhitzen von Wasser zum Kochen.

Methodik und Berechnungen

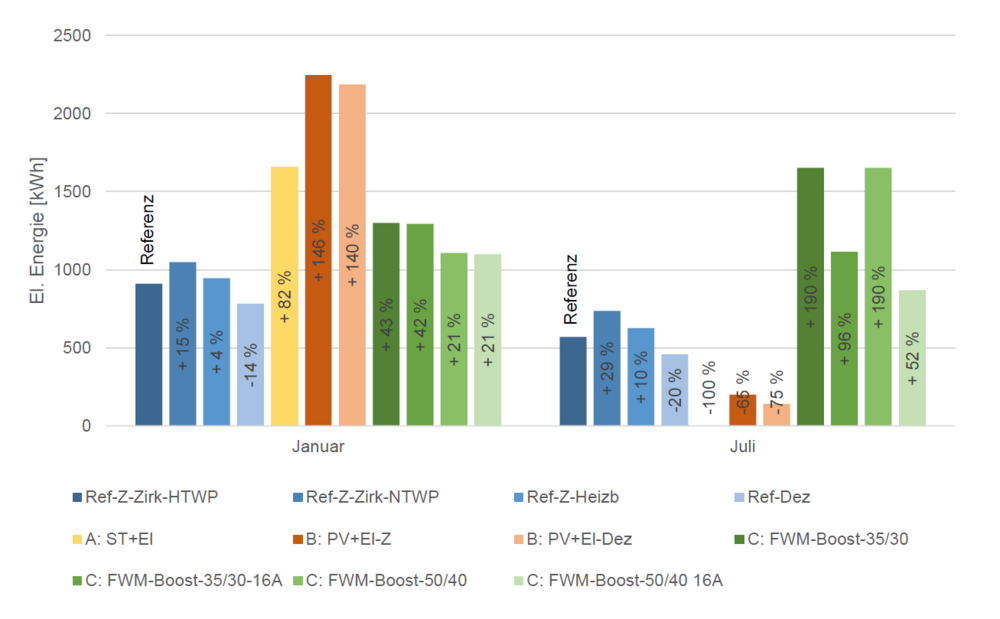

Für jede untersuchte Variante wird die Auswirkung auf den Bedarf an elektrischer Energie ermittelt, und dem Bedarf der Referenzsysteme gegenübergestellt. Da die meisten Systeme eine jahreszeitliche Abhängigkeit zeigen, wird ein Wintermonat (Januar) sowie ein Sommermonat (Juli) berechnet. Auf die Ausweisung eines Jahrestotals wird verzichtet, da die Herausforderung der Energiewende hauptsächlich in der Deckung der Winterlücke von Januar bis März liegen. Weiter wird der Monat Juli als Vergleich zum Monat Januar berücksichtigt und sich als Monat mit zukünftig erhöhtem Kühlbedarf aufgrund des Klimawandels anbietet.

- Wärmebilanz: Ausgehend von dem oben beschriebenen Referenzgebäude werden die jeweiligen Wärmeverluste (Speicher- sowie Verteil- und Ausstosswärmeverluste) berechnet. Für die Berechnungen der verschiedenen Systeme, inklusive der Referenzsysteme, werden dann die jeweils anfallenden Teilergebnisse verwendet.

- Elektrischer Aufwand Wärmepumpen: Für die Berechnung des elektrischen Aufwandes der Luft/Wasser Wärmepumpen wird ein Carnot-Modell verwendet, das auch die verwendeten Wärmeübertrager berücksichtigt.

Die Speicherwärmeverluste und die Ausstosswärmeverluste erhöhen die Menge Warmwasser die zur Verfügung gestellt werden muss. Auch die 1/3 thermisch gedeckten Wärmeverluste bei Warmhalteband führen zu einer Erhöhung der Wärmemenge, die ab Speicher zur Verfügung gestellt wird. Diese gesamte Wärmemenge wird mit einer Luft/Wasser-WP gedeckt.

- Solarthermische Wassererwärmung (A: ST+El): Thermische Solarkollektoren liefern immer dann Wärme, wenn Solarstrahlung zur Verfügung steht. Limitiert ist die Wärmelieferung durch die Intensität der Solarstrahlung sowie die Speicherkapazität der thermischen Speicher. Eine Überdimensionierung der Anlage führt zu häufiger Stagnation im Sommer und damit zu einem tieferen Wirkungsgrad der Umwandlung von Solarstrahlung in Wärme. Es muss also ein ausgewogener Kompromiss zwischen solar bereitgestellter Wärme und solarem Deckungsgrad gefunden werden. Für die in diesem Bericht berechnete Anlage wurde ein Kollektorfeld von 34 m2 angenommen, was zu einem Warmwasser-Deckungsgrad von etwa 65% führt (mit Standardkollektoren mittlerer Wirkungsgrad von 45%).

- PV-Strom Beiträge an Elektro-Warmwasser (B: PV+El): Die Berechnung des PV-Ertrags erfolgt in vereinfachter Form über die Strahlungssumme pro Monat und einer vereinfacht konstanten Effizienz. Es werden 2 Ausrichtungen der PV-Anlage gerechnet: eine 45°-Südausrichtung sowie eine 15°-Ost/West-Ausrichtung.

- Berechnung der dezentralen FWM-Booster (C: FWM-Boost): Die dezentralen FWM-Booster werden jeweils in 2 Varianten gerechnet. Die Basisvariante «FWM-Boost» liefert eine Vorwärmung über die Heizungswärmeverteilung nur zu Zeiten mit aktiver Raumheizung, also während der Heizperiode. Ausserhalb der Heizperiode muss eine genügend hohe elektrische Leistung für den Elektroheizeinsatz installiert sein, um die geforderte Austrittstemperatur von 52 °C zu erreichen.

- Spültisch-Instantan-Elektrowassererwärmer (D: SIE): Für eine Abschätzung des Einflusses von Instantan-Elektrowassererwärmern auf den gesamten elektrischen Energiebedarf für die Wassererwärmung sind zusätzliche Annahmen zu den gängigen Warmwasser-Bezugsprofilen nötig, da diese die Warmwasser-Entnahmen nicht auf den jeweiligen Einsatzort (Küche, Bad, etc.) aufschlüsseln. Für diese Annahmen wurden verschiedene Quellen verwendet, um den Warmwasser-Verbrauch in der Küche sowie den Wasserverbrauch zum Kochen zu ermitteln.

In der Untersuchung wurden die Ergebnisse für das Referenzsystem sowie für die Varianten Solarthermie, PV-Elektroheizeinsatz und FWM-Booster exemplarisch für die Monate Januar (Winter) und Juli (Sommer) dargestellt. Da sich die Instantan-Wassererwärmung (SIE) nur auf die Küche beschränkt, diese kaum eine saisonale Abhängigkeit aufweist und keine solarthermische oder photovoltaische Deckung ausgewiesen wird, wird für diese Variante der Jahresbedarf dargestellt.

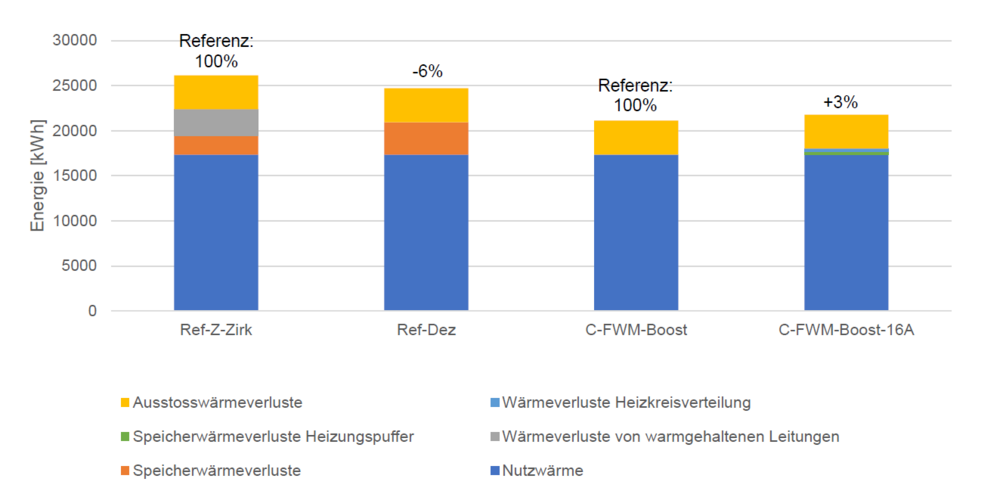

Referenz-Gebäude mit zentraler Warmwassererzeugung (Ref-Z)

Der Nutzwarmwasserbedarf in den verglichenen Referenzsystemen ist jeweils identisch. Unterschiede ergeben sich im Vergleich der Warmwassererzeugung «zentral» und «dezentral» in den Wärmeverlusten und im Temperaturbereich, in dem die Wärmepumpe betrieben wird. Bei der dezentralen Wassererwärmung entfallen die warmgehaltenen Verteilungen und damit deren Wärmeverluste. Ausserdem können die Speichertemperaturen tiefer gehalten werden. Beides führt zu einem geringeren elektrischen Energiebedarf der Wärmepumpen in den dezentralen Systemen.

Im Vergleich zur effizientesten Variante, der «dezentralen (Aussen-)Luft-Wasser-Wärme-pumpen», liegt der elektrische Energiebedarf der «zentralen Referenzsysteme» zwischen 24% («Referenzsystem mit Zirkulation und HTWP») und 61% (Referenzsystem mit Zirkulation und Restwärmedeckung mit Elektroheizeinsatz) höher. Die dezentrale Variante ist jedoch wegen baulichen und akustischen Herausforderungen schwieriger zu realisieren.

Solarthermie mit Elektroheizeinsatz (A: ST+El)

Aufgrund des geringen Solarpotentials im Januar ist der elektrische Energiebedarf mit Solarthermie und ausschliesslich Elektroheizeinsatz als Zusatzheizung in diesem Monat um 82% höher als beim Referenzsystem «Zentral mit Zirkulation». Im Juli hingegen gibt es keinen nennenswerten elektrischen Energiebedarf für dieses System.

Im Monat Januar ist die Summe aus Solarertrag (thermisch) und elektrischer Energie für den Elektroheizeinsatz identisch mit dem Wärmebedarf für die Warmwasserversorgung des Referenzsystems. Dies entspricht auch der Realität, da der Einsatz von solarthermischen Kollektoren in den Wintermonaten nicht zu einer Erhöhung der Speichertemperatur führt. Im Sommer hingegen sind die Speichertemperaturen höher, da der Wärmeeintrag aus den Kollektoren höher ist. Aus diesem Grund liegt auch der Gesamtwärmeaufwand über dem Wärmebedarf für die Warmwasserversorgung des Referenzsystems.

Photovoltaik und Elektroheizeinsatz (B: PV+El)

Die Gegenüberstellung des PV-Ertrages im Januar zum elektrischen Energiebedarf für Haushaltsstrom, E-Mobilität und Wassererwärmung zeigt, dass der PV-Ertrag selbst für den Haushaltsstrom in dieser Jahreszeit nicht genügt. Dabei wurde angenommen, dass für die kurzzeitige Speicherung von PV-Strom Lösungen vorhanden sind, und deshalb mit einer Monatsbilanz gerechnet werden kann. In diesem System erfolgt die Wassererwärmung im Winter immer mit Strom aus dem Netz. Dies führt gegenüber der Referenz zu einem elektrischen Energiebedarf, der mehr als doppelt so hoch ist (+140% bis +146%). Im Sommer hingegen ist genügend PV-Strom vorhanden, um neben Haushaltsstrom und Elektromobilität auch den Grossteil des Warmwasserbedarfs zu decken.

Dezentrale FWM-Booster (C: FWM-Boost)

Dezentrale FWM-Booster können in den Wintermonaten einen grossen Teil des Energie-bedarfs für die Vorwärmung aus der Heizwärmeverteilung bereitstellen. Dennoch ist das Total des elektrischen Energiebedarfs mit den FWM-Boostern höher (+20% bis +43%) als bei der Bereitstellung des Wärmebedarfs mit dem Referenzsystem. Allerdings ist für die Variante mit 50/40 °C Heizwärmeverteilung der elektrische Energiebedarf nur geringfügig höher als bei einem Referenzsystem mit «Zirkulation und Restwärmedeckung mit Elektroheizeinsatz» (Ref-Z-Zirk-NTWP). Da die Gebäude jedoch im Rahmen der Energiestrategie und aufgrund der Vorgaben durch die MukEn nach und nach besser gedämmt werden sollen, ist eher mit durchschnittlich sinkenden Temperaturen der Raumwärmeverteilsysteme zu rechnen, was wiederum gegen die Verwendung von FWM-Boostern entspricht.

Betrachtet man die Sommermonate, so beträgt die Zunahme des elektrischen Bedarfs gegenüber einer effizienteren Wärmepumpen-Wassererwärmung bis zu +190 % (also Faktor 3). Es erscheint deshalb zumindest fraglich, ob damit Art. 5, Abs. 1a EnG erfüllt werden kann.

Spültisch-Instantan-Elektrowassererwärmer (D: SIE)

Mit den hier getroffenen Annahmen ergibt sich eine Erhöhung des elektrischen Energiebedarfs für Warmwasser in der Küche um 25% mit dem Spültisch-Instantan-Elektrowassererwärmer (z.B. Quooker), der an die Kaltwasserversorgung angeschlossen ist. Würde ein höherer Wasserbedarf zum Kochen angenommen, würde sich diese Differenz verringern, da die SIE für diese Anwendung effizienter ist als das Erwärmen von Kaltwasser in einem Kochtopf oder Teekocher. Ein an das Kaltwasser angeschlossener Spültisch-Instantan-Elektrowassererwärmer kann mit einem Durchlauferhitzer verglichen werden. Durch die Integration eines Warmwasserspeichers kann die elektrische Leistung deutlich reduziert werden, mit dem negativen Aspekt der StandBy-Verluste.

Wenn der Spültisch-Instantan-Elektrowassererwärmer am Warmwasser angeschlossen wird, erweist sich der elektrische Energiebedarf kontraintuitiv. Bei diesem System steigt der gesamte elektrische Energiebedarf um 38% gegenüber dem Referenzsystem «Zentral mit Zirkulation» (Ref-Z-Zirk-HTWP). Dies ist darauf zurückzuführen, dass bei einem Warmwasseranschluss auch die Ausstosswärmeverluste gedeckt werden müssen, die bei einem an das Kaltwasser angeschlossenen Spültisch-Instantan-Elektrowassererwärmer entfallen.

Generelles Fazit zu direkt elektrischer Wassererwärmung

Die Verwendung von elektrischer Wassererwärmung erscheint selbst zu Zeiten verfügbaren PV-Stroms nicht im Einklang mit EnG, Art. 5, Abs. 1a. So lange der verfügbare PV-Strom anderweitig effizient verwendet werden kann, ist diese andere Nutzung deshalb vorzuziehen (Haushaltsstrom, Elektromobilität, Wärmepumpen). Ausnahmen erscheinen nur da sinnvoll, wo die Standby-Verluste von Warmwasserspeichern oder deren Verteilung die Vorteile der effizienteren Wassererwärmung über Wärmepumpen vollständig oder annähernd vollständig kompensieren würden. Dies ist aber im normalen Wohnungsbau praktisch nie der Fall.

In den MukEn sollte der Neueinbau oder Ersatz einer direkt-elektrischen Erwärmung des Warmwassers in Wohnbauten nicht mehr erlaubt sein, oder nur noch dann erlaubt sein, wenn die Warmwassererzeugung in den Wintermonaten NICHT über diese Elektroheizung erfolgt.